子安町 基礎の配筋工事

取材現場【No.03八王子市 商業施設】

鉄骨造(S造)

現場取材:2回目

前回の記事はこちらhttps://www.sanyu-kensetsu.co.jp/2025/07/25/koyasutyou-1/

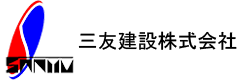

前回、解体・根伐工事が完了した現場では

捨てコンクリート打設後に墨出しをして、基礎ピットの配筋工事が行われていました。

基礎ピットは、基礎の空間を利用し配管や配線を設置するスペースとして使われる部分です。

ピット内に、配管・配線を集めることで、その後の点検や修理作業を容易にし

将来の配管の増加になどにも、柔軟に対応することが可能です。

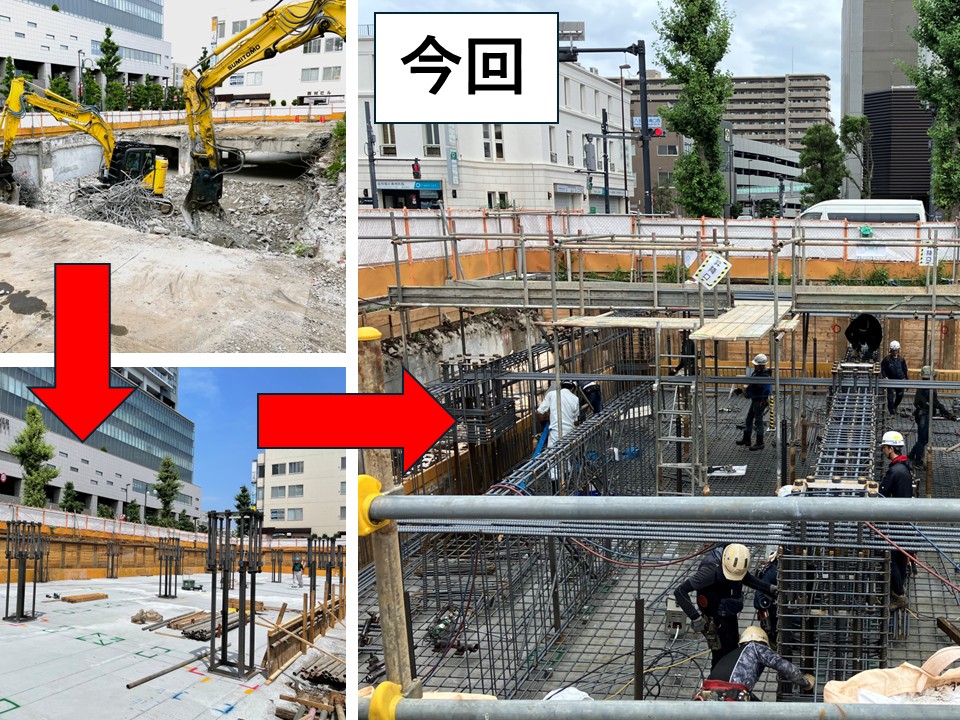

そんな、基礎ピットの工事を見学していると

基礎の配筋に、大きな穴が開いていることに気が付きました。

これは”人通口”といい、点検や機器の設置の際に

ピット内を、資材や人が通れるようにするための開口だそうです。

しかし、穴をあけると構造的に弱くなってしまうので

強度を補うため、何本もの鉄筋が斜めに入っていることがわかります。

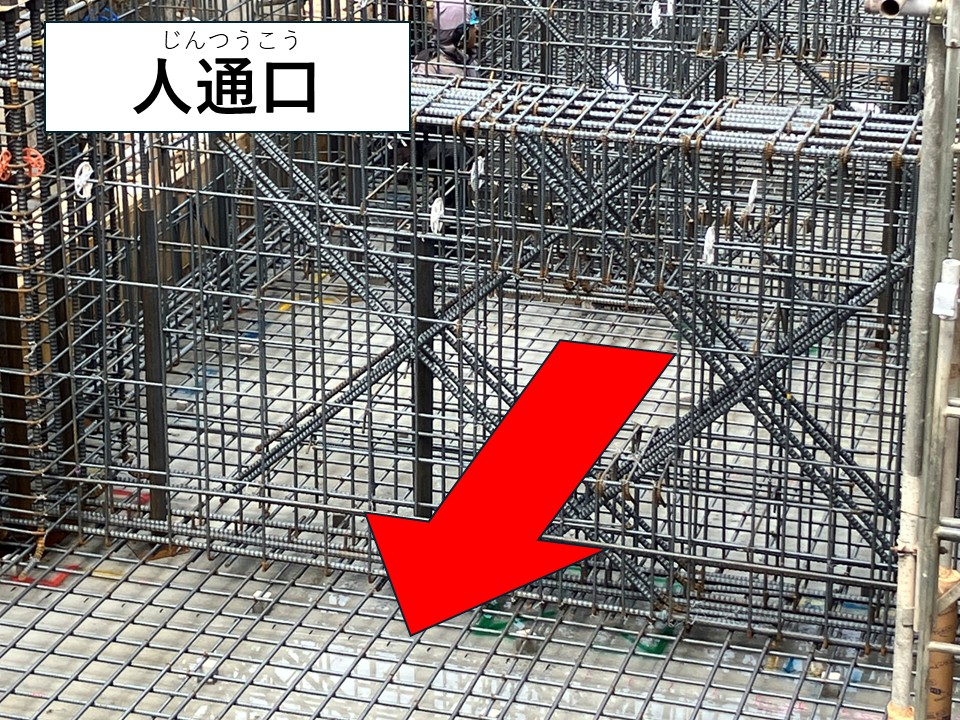

人通口の他にも、鉄筋には配管・配線などを通すための穴である”設備用スリーブ”や

排水のための”連通管”などが設置され、同様に補強配筋が設置されます。

コンクリートが流し込まれる前に、必要なルートを確保しておく必要があるとのこと。

また、側面の鉄筋の中に、鉄筋とは違う太い棒を発見しました。

これは地中梁等の立部主筋を利用して、基礎鉄筋の高さ形状を安定させるものです。

長い鉄筋を内部からも支えているんですね。

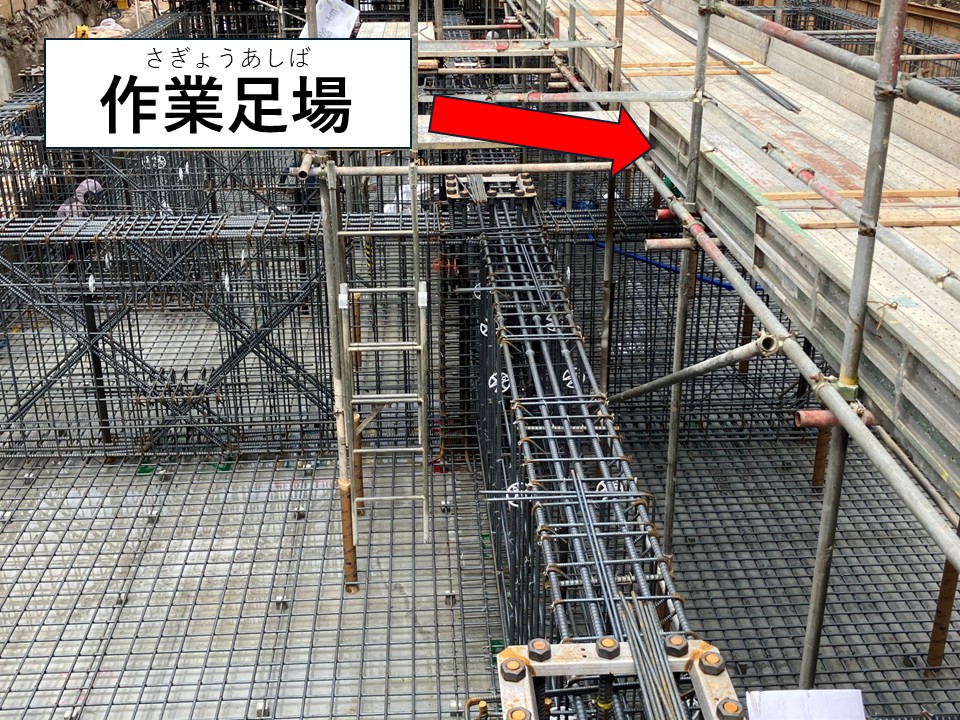

また、このように基礎配筋の工事を進めていく中で、活躍するのが

私が撮影のために歩いている鉄筋足場。

この足場は、資材の運搬や仮置き場として使われ、工事をスムーズに進めるために必要な仮設物です。

そして、この作業足場の設置計画を立てるのも施工管理者の仕事の1つ。

敷地や建物の形状によりますが、基本的に建物の柱に干渉しないような場所に計画します。

また、十字にすることで作業員が通行しやすくなります。

今回の取材では、大勢の職人さんが、縦横無尽に作業を進めている姿が印象的でした。

建物が出来上がってくると、壁や床などで遮蔽されて

現場を見渡すことができなくなるので、このような貴重な体験ができたことが嬉しいです。

2025年9月19日